L’étude des peintres majeurs du de la première moitié du XIXᵉ siècle, ici de Théodore Géricault, se heurte souvent à une limite documentaire :

les ouvrages anciens sont méconnus ou peu exploités, et les bases modernes de données se concentrent davantage sur la littérature récente. Or, les premiers catalogues raisonnés – tel celui de Charles Clément (1868) – constituent des sources directes, établies souvent de visu, qui consignent avec une précision descriptive les traits essentiels des œuvres.

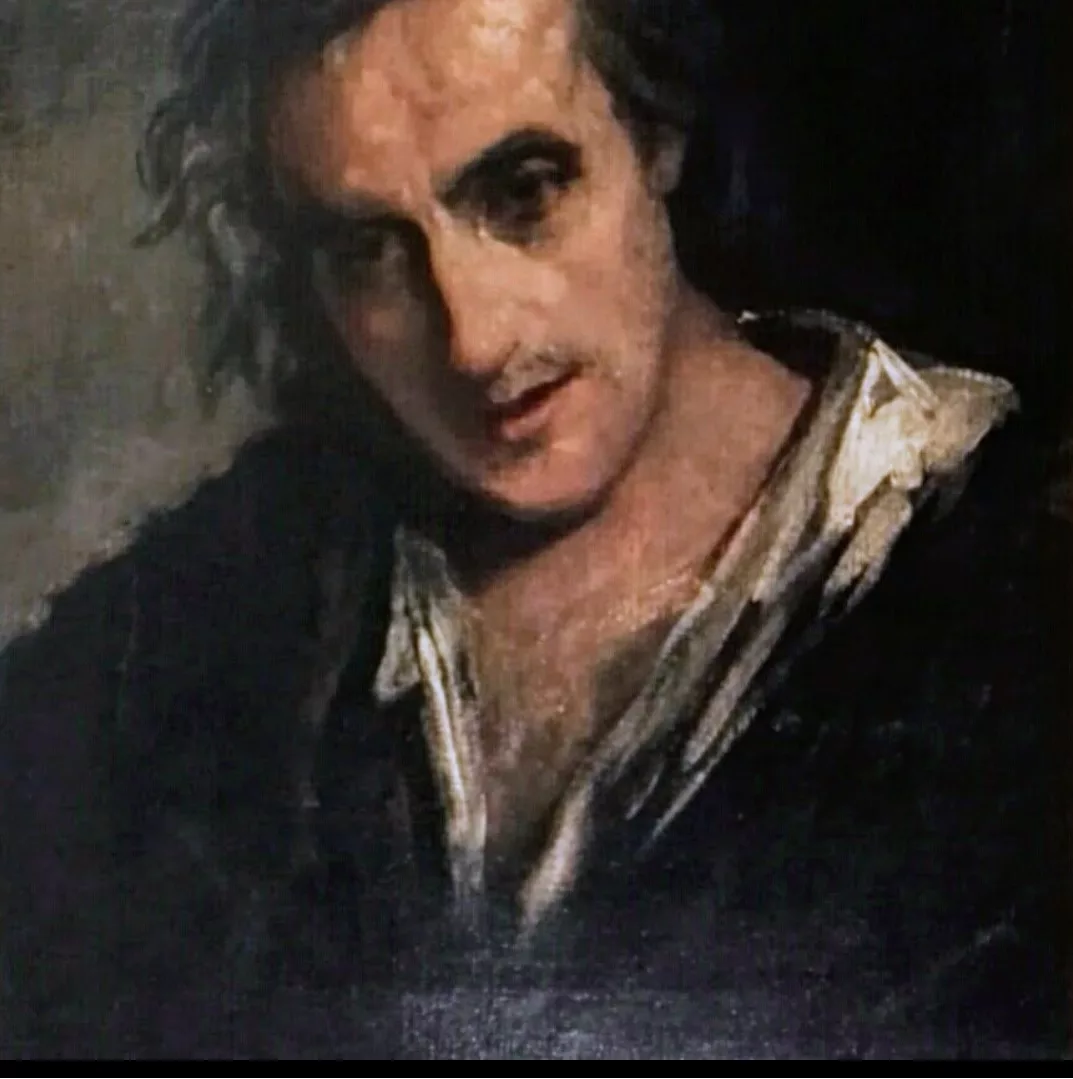

Dans le cas du buste de jeune homme (n° 13 du catalogue Clément), les détails relevés – col ouvert, cou nu, vêtement bordé de fourrure, voile couvrant la poitrine, moustache et barbe naissante, cheveux échevelés – correspondent parfaitement à l’examen de la toile. Cette concordance, rarement mise en lumière dans les travaux récents, montre l’importance d’un retour aux documents originaux.

Nombre de documentalistes contemporains n’ont pas toujours une vision claire de cette réalité matérielle : les notices anciennes ne sont pas systématiquement consultées, et l’on oublie qu’elles témoignent d’une observation directe des œuvres à une époque où celles-ci étaient visibles dans des collections aujourd’hui dispersées ou disparues.

Le cas présent illustre à quel point la confrontation de l’œuvre réelle avec les sources historiques permet de lever des doutes, de rétablir des filiations et de confirmer des attributions. Ici, l’accord entre la description de Charles Clément (1868) et la peinture conservée constitue un élément déterminant en faveur de l’authenticité et de la datation de l’œuvre.

Peu d’artistes du XIXᵉ siècle ont su conjuguer la virtuosité technique et l’intensité psychologique comme Théodore Géricault (1791–1824).

Son œuvre, souvent associée à la puissance dramatique du Radeau de la Méduse, révèle également une fascination pour les portraits intimes et les études de caractère.

Le Buste de jeune homme, référencé dans le catalogue raisonné , illustre parfaitement cet aspect moins connu mais tout aussi essentiel de sa pratique.

Ce portrait met en avant la maîtrise de Géricault dans le rendu de la lumière et de la texture. La carnation est travaillée avec délicatesse, la touche rapide mais sûre, conférant au visage du jeune homme une intensité presque tangible. Le regard, légèrement baissé mais pénétrant, traduit une introspection profonde et une sensibilité exacerbée, signature des portraits psychologiques de Géricault, et le traitement particulier dans l’expression des tissus…

La facture rappelle les grands maîtres italiens. La composition, simple et concentrée sur le visage et la poitrine, accentue le caractère intime et immédiat de l’œuvre. La chemise blanche entrouverte contraste avec la tunique sombre, renforçant l’effet dramatique et la profondeur du personnage.

Daté de la période qui suit l’apprentissage à l’atelier de Pierre-Narcisse Guérin , cette peinture s’inscrit déjà dans un cycle d’études de visages et de physiognomies, que l’artiste considérait comme un terrain d’expérimentation pour ses compositions plus ambitieuses.

Le catalogue de Charles Clément , reste un témoignage précieux de l’attention portée à ces œuvres, souvent dispersées ou méconnues.

Géricault s’intéressera plus tard particulièrement aux traits singuliers et aux émotions brutes, influencé par son observation des patients des asiles parisiens et des modèles issus des milieux populaires. Cette approche préfigure les recherches psychologiques et expressives que l’on retrouvera chez Delacroix et dans la peinture romantique européenne.

Si le Radeau de la Méduse symbolisera la force narrative et l’épopée collective, le portrait de jeune homme mélancolique illustre très tôt le talent de Géricault pour la captation de l’âme individuelle.

L’oeuvre nous invite à redécouvrir Géricault sous un angle intime, où l’émotion prime sur la narration. Ce portrait témoigne de la modernité de l’artiste, anticipant les recherches psychologiques et expressives qui marqueront le romantisme et, plus tard, l’art réaliste.

Théodore Géricault (1791–1824) occupe une place fondatrice dans l’histoire du romantisme pictural. Sa carrière fulgurante, interrompue à l’âge de trente-trois ans, condense pourtant toutes les tensions d’un siècle en quête d’identité : fascination pour l’héroïsme et les drames collectifs, mais aussi exploration des replis secrets de l’âme humaine. À travers lui, le romantisme se définit moins comme une école que comme une expérience intérieure, où l’artiste devient témoin et révélateur de l’excès, de la souffrance et du rêve.

Peintre de la modernité, Géricault rompt avec l’idéal classique de son maître Pierre-Narcisse Guérin pour s’ouvrir à une peinture vibrante, nourrie de contrastes, de violence et de vérité. Le monumental Radeau de la Méduse (1819) reste l’emblème de cette ambition nouvelle : au lieu de glorifier une histoire héroïque, il met à nu la détresse humaine et interroge la condition de l’homme face à la mort et au désespoir.

Mais la grandeur de Géricault réside tout autant dans ses études intimes, ses portraits et ses physiognomonies. Ses recherches sur la folie, ses Monomanes, ses portraits de cavaliers, de soldats ou de jeunes gens mélancoliques témoignent d’un regard profondément moderne, attentif à la singularité et aux failles de l’individu. En lui, le romantisme s’affirme comme une peinture de l’âme, où se rejoignent le tragique et le sensible, l’histoire et la psychologie, la fureur et la mélancolie.